室長日記

大阪ポップアップ

西へ。食文化研究所書店さんの旅にお供する研究室の醤油麹瓶と薬膳茶たち。国立谷保の食文化研究所書店さんのおかげでなんと夢みる研究室の子どもたちが初大阪です。大阪玉造にあるアトリエdress narrativeさん3周年を記念した素敵な催しに参加させてもらえました。食文化研究所さん、dress narrativeさん、ありがとうございますー!好きやで大阪❤︎ご贔屓にー!

西へ。食文化研究所書店さんの旅にお供する研究室の醤油麹瓶と薬膳茶たち。国立谷保の食文化研究所書店さんのおかげでなんと夢みる研究室の子どもたちが初大阪です。大阪玉造にあるアトリエdress narrativeさん3周年を記念した素敵な催しに参加させてもらえました。食文化研究所さん、dress narrativeさん、ありがとうございますー!好きやで大阪❤︎ご贔屓にー!

研究室の薬膳アイテムにとって初めての西。みんな嬉しそう。

8/24(日)には食文化研究所さんとのコラボイベント開催します。研究所と研究室のマニアックな自由研究に遊びに来てください。詳しくはまた今度ー。

食文化研究所書店さん 国立谷保ダイヤ街

@food_culture_laboratory

#食文化研究所書店

体調を崩しました…

台風が来ております。薬膳師として恥ずかしながらおとといは体調を崩しておりました。14日のお惣菜販売は念のため食をおつくりする側として安全のためお休みしました。ご予定くださっていた方申し訳ありません。万全の体調でお作りできるようしっかり休養します。

台風が来ております。薬膳師として恥ずかしながらおとといは体調を崩しておりました。14日のお惣菜販売は念のため食をおつくりする側として安全のためお休みしました。ご予定くださっていた方申し訳ありません。万全の体調でお作りできるようしっかり休養します。

この高温多湿に胃腸が疲れ気味ではないですか?

胃が重だるい、食欲がない、下痢気味…

中医薬膳では胃腸の働きを司る「脾」は湿を嫌うと言います。だから湿が高い今の時期は胃腸の不調が起こりやすい。脾が弱ってると食べものから栄養を取り入れることができないし、そもそも食欲がない。というよくないループに陥る。

脾を元気にするのにおすすめなのはとうもろこしや山芋など、でも食欲がなくて胃腸がいまいちな時にはできる限り料理したくない…

なのでオクラが推しですそんな時、

さっと湯通ししたオクラ(しなくてもまあいっか)と納豆と好きピをのせて食べたら胃が元気になると思います。

室長、オクラに合わせる好きピは、キムチや梅干しやおかかや大葉や卵黄!(そして夢みる韮醤油麹も美味しい)

冷房で意外と冷えがちな私たち、冷たいものの食べ過ぎで脾を傷めないよう、たまにはホットなドリンクもー!今日もお付き合いいただきありがとう!

また会いましょう!アディオス

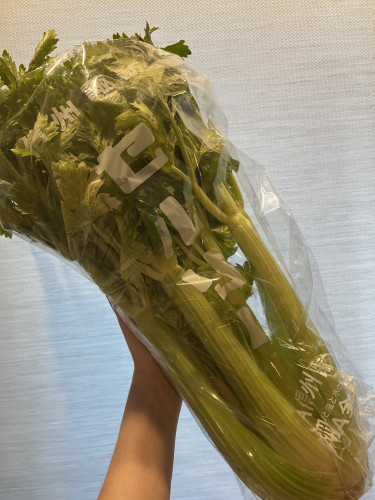

夏の火照りにセロリ

6月の薬膳ランチコースありがとう!

6月の薬膳ランチコースお越し頂きありがとうございました。研究室の薬膳ランチコースには季節の養生お手紙がつきます。研究室でほっこりした時間を過ごして頂き日常に帰られた後も、季節に応じた食養生を送れますように、少しのヒントになりましたら幸せです。

7月の薬膳ランチコース詳細とご予約は来週あたりにはご案内できそうです。早いもので今年の夏至ももうまもなく。梅雨に入り蒸し暑さに身体が重い方、胃腸がいまいち不調な方もいるかもしれません。

梅雨の五臓である『脾』は湿気を嫌う。この時期身体が浮腫みやすかったり消化不良を起こしやすい方は、脾を元気にするとうもろこしやそら豆なんかを食べたり、冷たい飲み物やアイスクリームの摂りすぎに気をつけてね。脾は身体の土壌なのだ。梅雨も大事な自分を大切に。暴飲暴食は控えて

たまれ万博ありがとう!

【たまれ万博25研究室的ご報告🚩】 @flatstand

心待ちにしていたたまれ万博も終わってしまった、ああ楽しかったな。

ご来場くださったみなさまに心よりありがとう!

キッチンからなかなか離れられませんでしたが、ゴハンとオカズときどきなおちゃんやヒカリトハナ真塩さんにも沢山助けて頂きましたし何より楽しかったです。お弁当を召し上がってくださった方、調味料をお求めくださった方、そしてそしてわざわざお顔を見せてくれた方々、フラスタさん入り口から手を振ってくれた方々、ほんとうにありがとうございます。

出店者さまもご来場者さまも気持ちの良い方たちばかりの中、とっても素敵な万博に参加させて頂き感謝です。

きめ細かなフォローを沢山してくれた運営の方々、準備などほんとうにおつかれさまでした。ありがとうございます!

万博ペナントピック作りや朝の準備を手伝ってくれたそうちゃん、ラストまで沢山手助けしてくれた1番弟子えいきち、ほんとうにありがとうございます!

@souchan105

@sakurabayashibenriken

万博チラシを置かせてもらい沢山宣伝してくれた大好きな国立谷保界隈の方々ありがとうございます!

頂いた沢山のパワーを研究室の薬膳に込めて!

秋から始まる研究室の新しい事業、

【産後のママパパ応援薬膳弁当!】をスタートさせるべくやれることはなんでもやっていこうと気持ちを固めることもできました。

室長の夢だった産後のママたちを少しでも元気に、楽に生きやすく!

わたしひとりの力でははっきり言って何もできません。

是非是非みんなの応援やアドバイス、お力をお借りする際はどうぞどうかよろしくお願いします!

梅雨入りにも薬膳を込めて!

また近いうちに会えますように。

夢みる薬膳研究室 室長くにえ

弁当写真 by @kamekichi_kokubunji

美味しいぎっしりのり弁は

@gohantookazu_tokidoki さん

美しく優しいカレーは @mashiouchigohan_hikaritohana さん